- Dettagli

- Visite: 6445

In data odierna, nell'Anno Santo del 1925, fu posta a Roma una lapide che riguarda S. Teresa di Lisieux. Ce ne parla P. Giacomo Gubert, attualmente residente nel nostro convento romano:

In data odierna, nell'Anno Santo del 1925, fu posta a Roma una lapide che riguarda S. Teresa di Lisieux. Ce ne parla P. Giacomo Gubert, attualmente residente nel nostro convento romano:

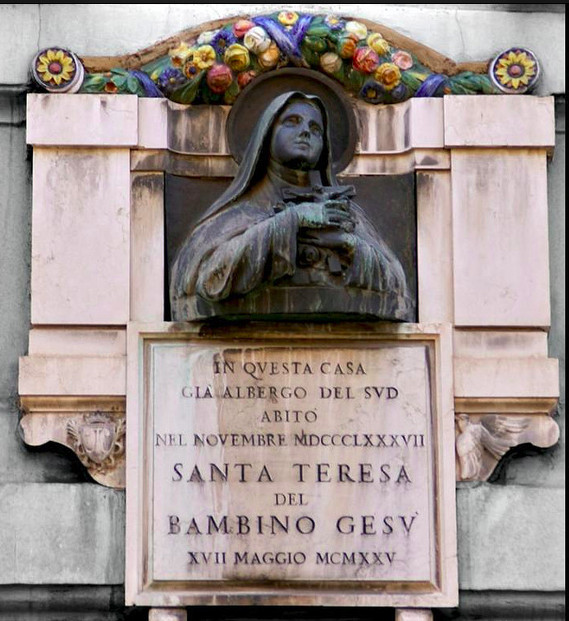

"Più ardua ancora la ricerca delle dimore privata dei Servi di Dio, particolarmente di quelle temporanee; perché il ricordo di esse si può cancellare facilmente, tra i piani di un palazzo di abitazione o le stanze di un albergo. Ci piace segnalare una memoria di questo genere Nel centro mondano della Città, dove più intenso si svolge il traffico, al n. 12 della Via Francesco Crispi [ora in Via di Capo le Case 55], poco lontano dalla chiesa di S. Giuseppe a Capo le Case, una piccola lapide, sotto una finestra del primo piano, avverte: “In questa casa – già Albergo del Sud – abitò nel novembre 1887 – Santa Teresa del Bambino Gesù – 17 maggio 1925” (da E. Martire, in “Roma nobilis”, a cura di Igino Cecchetti, EDAS, Roma, 193, p. 1004).

- Dettagli

- Visite: 9890

di F. Iacopo Iadarola ocd

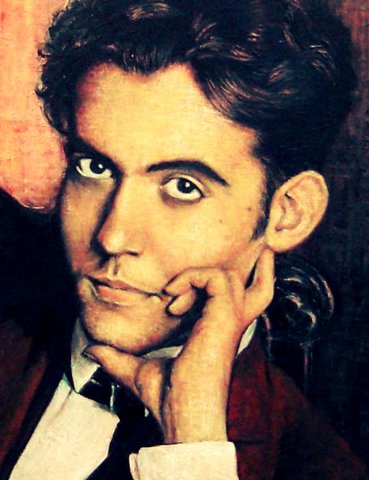

Uno dei testi più conosciuti di Federico García Lorca (di cui non molti conoscono il nome completo: Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca) è “Teoria e gioco del duende”. Qui il celebre poeta d’avanguardia tenta, in una conferenza tenuta a Buenos Aires nel 1933, di spiegare l’inspiegabile e descrivere l’indescrivibile, il “duende”: “Potere misterioso che tutti sentono e che nessun filosofo spiega”. E’ il furore ispirato che presiede ai più genuini impulsi creativi, in ogni campo dell’inventiva umana, dalla poesia all’architettura al canto alla filosofia alla danza. Forza misteriosa che trascende le capacità dell’individuo e le verticalizza in opere geniali. Un “lottare più che un pensare”, “qualcosa che non sta nella gola ma nella pianta dei piedi”, “non questione di facoltà, bensì di autentico stile vivo; ovvero di sangue […] è, insomma, lo spirito della terra”.

Uno dei testi più conosciuti di Federico García Lorca (di cui non molti conoscono il nome completo: Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca) è “Teoria e gioco del duende”. Qui il celebre poeta d’avanguardia tenta, in una conferenza tenuta a Buenos Aires nel 1933, di spiegare l’inspiegabile e descrivere l’indescrivibile, il “duende”: “Potere misterioso che tutti sentono e che nessun filosofo spiega”. E’ il furore ispirato che presiede ai più genuini impulsi creativi, in ogni campo dell’inventiva umana, dalla poesia all’architettura al canto alla filosofia alla danza. Forza misteriosa che trascende le capacità dell’individuo e le verticalizza in opere geniali. Un “lottare più che un pensare”, “qualcosa che non sta nella gola ma nella pianta dei piedi”, “non questione di facoltà, bensì di autentico stile vivo; ovvero di sangue […] è, insomma, lo spirito della terra”.

- Dettagli

- Visite: 11760

di F. Francesco Conte ocd

Agnolo Bronzino, Ritratto di Dante Alighieri

Agnolo Bronzino, Ritratto di Dante Alighieri

Una delle opere più famose che la letteratura italiana ci ha lasciato è senza dubbio la «Divina Commedia», in cui Dante Alighieri, autore e nello stesso tempo personaggio, percorre un viaggio tutto particolare attraverso Inferno, Purgatorio e Paradiso.

Lo scenario iniziale della Commedia (siamo nel primo Canto dell’Inferno) vede Dante nella «selva oscura», ai piedi di un «colle», tre bestie feroci che gli bloccano la salita e un’ombra, quella del poeta latino Virgilio, mandato dal cielo per guidare il sommo poeta nel viaggio fino al Paradiso: lì Dante troverà la sua Beatrice, che gode la beatitudine eterna. L’incontro con Virgilio è in questo momento decisivo, perché è funzionale non solo a definire il poeta come «guida, autore e maestro» dell’autore-personaggio, ma anche a sciogliere l’impasse dei dubbi e ancora di più delle paure che Dante nutre, smarrito in una selva di vizi o passioni e affrontato dalle «fiere», figure simboliche della lussuria (la lonza), della superbia (il leone) e dell’avarizia (la lupa).

- Dettagli

- Visite: 6939

di P. Piero Rizza ocd

Prima di iniziare il percorso che indaga la presenza di san Giovanni della Croce nella letteratura è necessario fare alcune premesse.

Prima di iniziare il percorso che indaga la presenza di san Giovanni della Croce nella letteratura è necessario fare alcune premesse.

Introducendosi a un’opera letteraria occorre sgombrare il campo dalla pretesa assurda che un autore debba scrivere quello che ha in mente il lettore. Nel caso particolare, se si ha un’idea personale sulla vita, l’opera e la teologia di san Giovanni della Croce non bisogna forzare l’autore all’interno di questa idea e ritenere che l’opera debba essere strutturata a partire dal «mio pensiero». Allo stesso modo, non si può pretendere che se uno scrittore abbia tralasciato qualcosa che «secondo noi» sarebbe stato importante scrivere ciò sia segno di non conoscenza di quell’aspetto o di quell’episodio della vita di Giovanni della Croce. Se si desidera che un autore debba avere lo stesso pensiero del lettore e che quindi debba conformare la propria opera a quello che ognuno ritiene necessario, più importante e più vero, allora sarebbe meglio scriversi i libri da sé.

- Dettagli

- Visite: 7918

di P. Giacomo Gubert ocd

Nella Hannover dell’ultimo quarto del Seicento, alla corte del duca guelfo Giovanni Federico di Brunswick-Lüneburg, diventato cattolico in Italia nel 1665, Teresa d’Avila ebbe un altro grande estimatore oltre al già ricordato Gottfried Wilhelm Leibniz, a cui il capoluogo della Bassa Sassonia ha intitolato l’università ed un famoso biscotto. Non che si possa comparare colui che Mircea Eliade considerava l’ultimo homo universalis della storia culturale europea, con l’umile danese Niels Stensen (latinizzato in Niccolò Stenone), morto a Schwerin, il 25 novembre 1686 (secondo il calendario giuliano) in povertà e senza assistenza religiosa.

Significativa è tuttavia la relazione spirituale che legò il naturalista, geologo, anatomista e vescovo danese con santa Teresa d’Avila. All’indomani della sua ordinazione presbiterale, ricevuta a Roma nel 1675, Niels Stensen chiese di poter aggiungere ai voti di verginità e povertà che professò, quello “teresiano” (1560) di scegliere sempre, in ogni cosa, il “più perfetto” alla maggiore gloria di Dio (cfr. Vita, 35,10). Considerava questo il modo autentico di imitare ed amare il Signore.

Pagina 10 di 16