- Dettagli

- Visite: 7199

da Radio Vaticana (2017-07-16)

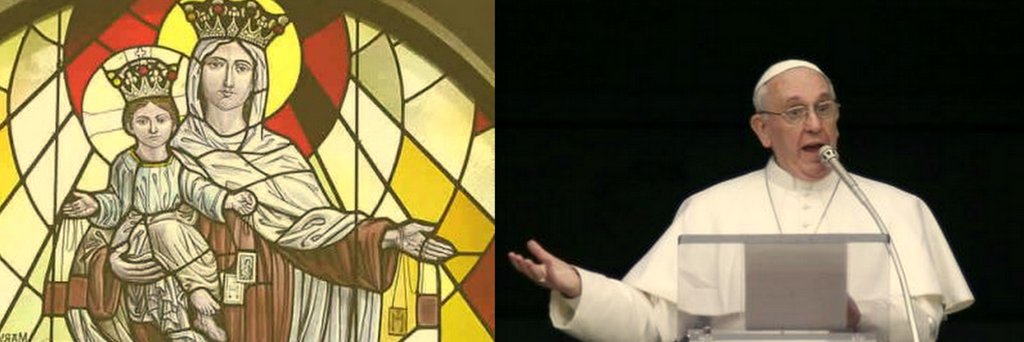

Nel giorno in cui la Chiesa celebra la festa della Madonna del Carmelo, il Papa all'Angelus ha elevato la sua preghiera a Maria, "insuperabile nell’accogliere la Parola di Dio e nel metterla in pratica", perché "ci aiuti a purificare il cuore e a custodirvi la presenza del Signore". Quindi ha salutato le suore e i frati carmelitani auspicando "che possano continuare decisamente sulla strada della contemplazione".

- Dettagli

- Visite: 8278

di P. Aldino Cazzago ocd

La Vergine Maria nell’antica tradizione carmelitana

L’Ordine carmelitano trae le sue lontane origini dall’esperienza di vita contemplativa che alcuni eremiti intrapresero alla fine del XII secolo sul Monte Carmelo, una montagna particolarmente cara alla storia del popolo d’Israele. Il Carmelo è un massiccio montuoso abbastanza modesto come dimensioni, che raggiunge un’altitudine di circa 550 metri e si estende per una ventina di chilometri. Esso prolunga i monti della Samaria e termina con un promontorio che si protende verso il Mar Mediterraneo. Oggi, adagiata ai contrafforti del Carmelo, sorge la città di Haifa, una delle più importanti dell’attuale Israele.

- Dettagli

- Visite: 9629

di P. Ermanno Barucco ocd

|

|

La Madonna della Misericordia del Bertoja: l’originale e la “copia”

Alla Galleria Nazionale di Parma, nel Palazzo della Pilotta, si trovano l’uno a fianco dell’altro due quadri molto simili. Infatti uno è considerato l’originale e l’altro la copia. Pur accettando questi termini impiegati nella storia dell’arte si potrebbe invece cercare di capire, confrontandoli, se i due autori non abbiano anche fatto delle scelte stilistiche e tematiche che rendono comunque i due dipinti diversi.

Ci riferiamo precisamente alla Madonna della Misericordia di Jacopo Zanguidi detto Bertoja (1544-1574), dipinta nel 1564, e alla “copia” realizzata nel 1628 da un certo “Maestro Alessandro”, identificato dai più con Alessandro Bernabei (1580-1630) ma per altri da ritenere Alessandro Tiarini (1577-1668). Entrambi i dipinti sono legati alla Confraternita della Beata Vergine Maria del monte Carmelo di Parma che li fece realizzare come stendardi processionali e furono conservati nell’Oratorio San Quirino (in sacrestia secondo alcune indicazioni più precise), luogo di culto e di formazione della Confraternita. Risalente al 1331, l’edificio fu riedificato nella prima metà del XVIII secolo a pianta ottagonale e con cupola ovale.

- Dettagli

- Visite: 6994

di P. Ermanno Barucco ocd

Due luoghi carmelitani a Parma

Due edifici di Parma dove oggi si ascoltano concerti in uno e conferenze nell’altro erano originariamente una chiesa e un oratorio carmelitani. Si tratta rispettivamente dell’Auditorium del Carmine e dell’Urban center ex oratorio San Quirino.

Il primo era una chiesa gotica duecentesca a tre navate e otto campate, con una cinquecentesca facciata barocca. Dopo le soppressioni napoleoniche di inizio Ottocento, chiesa e convento dei Carmelitani passarono al demanio per usi vari. Purtroppo gli incauti restauri dei primi decenni del Novecento determinarono il crollo della facciata e di parte della chiesa lasciandoci oggi solo cinque campate. La chiesa è chiamata Santa Maria del Carmine, probabilmente in riferimento all’Annunciazione, visti gli affreschi all’interno. Il convento dei Carmelitani, con chiostri cinquecenteschi, è diventato da circa duecento anni luogo di formazione alle arti e poi di educazione musicale, oggi Conservatorio di Musica “Arrigo Boito”. Ecco perché la chiesa dal 2008 è stata riaperta come Auditorium dopo anni di restauro.

- Dettagli

- Visite: 10581

di F. Iacopo Iadarola ocd

Spunti di una riflessione carmelitana sul mistero eucaristico: da Marinetti a Maria Candida

Mi avevano sempre colpito le parole di F. T. Marinetti del Manifesto tecnico della letteratura futurista: “Sostituire la psicologia dell'uomo, ormai esaurita, con l'ossessione lirica della materia” - mi erano sembrate una delle cose più dirompenti e innovative mai dette in letteratura. Ma allora ero soltanto un adolescente impressionabile, e ancora non avevo conosciuto l’originalità della fede cattolica.

Pagina 14 di 29